– 仮想通貨の利益とは何か?

仮想通貨の利益とは、仮想通貨を売買した際に得られる収益のことを指します。具体的には、購入時の価格と売却時の価格の差額が利益として計上されます。この利益は、仮想通貨の価値が変動することによって生じるものであり、多くの場合、仮想通貨の取引所を通じて行われます。仮想通貨の利益を得る方法は、主に二つに分かれます。一つは、価格が上昇した際に売却することで利益を得る方法です。もう一つは、仮想通貨を保有し続けることで、将来的な価値の上昇を期待する方法です。仮想通貨の利益を計算する際には、取得価格や取得時期、売却価格を正確に把握することが重要です。これにより、正確な利益額を算出し、適切な税務申告を行うことが求められます。また、仮想通貨の取引履歴をしっかりと記録し、必要な書類を準備しておくことも大切です。特に、複数の取引所を利用している場合には、各取引所での取引履歴を統合し、総合的な利益を把握することが重要です。仮想通貨の利益を正確に把握することで、適切な税務対策を講じることが可能となり、不要な税負担を避けることができます。仮想通貨の利益を得る際には、常に最新の情報を収集し、市場の動向を注視することが求められます。仮想通貨の市場は非常に変動が激しく、短期間で大きな価格変動が生じることがあるため、迅速かつ適切な判断が求められます。また、仮想通貨の取引に伴う手数料や税金についても、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。これにより、予期せぬ出費を避け、計画的な資産運用を行うことが可能となります。仮想通貨の利益を最大化するためには、市場の動向を的確に捉え、適切なタイミングでの売買を心掛けることが大切です。

– 雑所得としての仮想通貨

仮想通貨の利益は、日本の税法において雑所得として分類されます。雑所得とは、給与所得や事業所得などの主要な所得区分に該当しない所得を指します。仮想通貨の利益が雑所得とされる理由は、仮想通貨の取引が投資や投機的な性質を持つためです。このため、給与所得のように源泉徴収されることはなく、確定申告が必要になります。仮想通貨の利益が雑所得として扱われる場合、年間の利益額に応じて所得税が課されます。具体的には、仮想通貨を売却した際の差益や、仮想通貨を利用して購入した商品の価値が利益として計上されます。これにより、仮想通貨の取引を行う際には、取引履歴を正確に記録し、利益を計算することが重要です。また、仮想通貨の利益が一定額を超える場合には、住民税も追加で課されることがあります。雑所得としての仮想通貨の利益は、総合課税の対象となります。総合課税とは、他の所得と合算して税金を計算する方式です。このため、給与所得や他の雑所得と合わせて総所得金額を算出し、税率を適用します。税率は累進課税であるため、所得が増えるほど高い税率が適用されます。仮想通貨の利益が雑所得として扱われることは、投資家にとって税務上の計画を立てる際の重要な要素となります。特に、年間の取引回数が多い場合や、利益が大きい場合には、税金の負担が増える可能性があります。そのため、仮想通貨の取引を行う際には、税務上の影響を十分に考慮し、適切な計画を立てることが求められます。

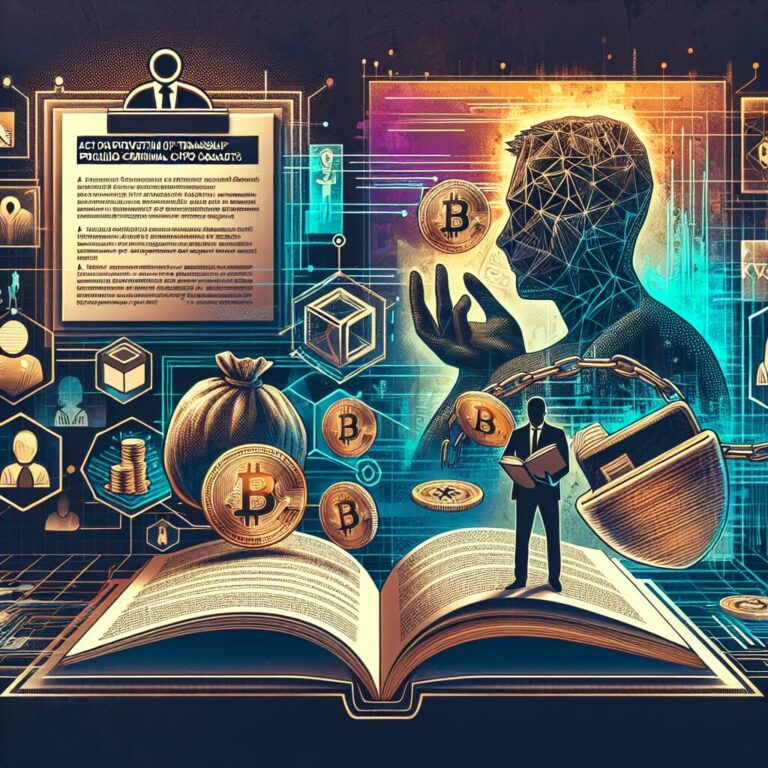

– 仮想通貨の税区分の詳細

仮想通貨の税区分について詳細に説明いたします。仮想通貨は、近年その取引量が急増しており、多くの方が利益を得る一方で、税務上の扱いについて理解が必要です。日本の税法において、仮想通貨の利益は原則として雑所得に分類されます。雑所得とは、給与所得や事業所得などの主要な所得区分に該当しない所得を指します。具体的には、仮想通貨の売買で得た利益やマイニングによる収入がこれに該当します。これらの所得は、総合課税の対象となり、他の所得と合算して課税されます。

仮想通貨の税区分は、所得税法に基づいて決定され、申告が必要です。特に注意が必要なのは、仮想通貨の利益が一定額を超えると確定申告が義務付けられる点です。具体的には、給与所得者の場合、仮想通貨の利益が年間20万円を超えると申告が必要です。また、仮想通貨の取引履歴を正確に記録し、適切に計算することが重要です。これにより、税務署からの指摘を受けるリスクを軽減できます。

仮想通貨の税区分を理解することは、適切な税務処理を行うための第一歩です。不明点がある場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。仮想通貨の取引は複雑であり、税務上の誤りが発生しやすいため、正確な情報収集と記録が不可欠です。税務署からの問い合わせに対しても、迅速かつ適切に対応できるよう準備を整えておくことが重要です。仮想通貨の税区分に関する知識を深め、適切な税務処理を行うことで、安心して仮想通貨取引を楽しむことができます。

– 課税方式の種類と選び方

仮想通貨の利益に対する課税方式は、納税者の状況や利益の額に応じて選ぶことが重要です。まず、仮想通貨の利益は一般的に雑所得として扱われますが、課税方式には総合課税と分離課税の2種類があります。総合課税は、他の所得と合算して課税される方式で、累進課税が適用されます。これにより、所得が高いほど税率も高くなるため、利益が多い場合には注意が必要です。一方、分離課税は、特定の所得を他の所得と分けて課税する方式で、一定の税率が適用されます。この方式は、他の所得が高い場合や、仮想通貨の利益が一定以上の場合に有利になることがあります。

課税方式を選ぶ際には、自身の所得状況や仮想通貨取引の頻度、利益の額を総合的に考慮することが大切です。また、税理士などの専門家に相談することで、最適な課税方式を選ぶ手助けとなるでしょう。仮想通貨の利益は変動が激しいため、年度ごとに見直しを行い、適切な課税方式を選択することが望ましいです。さらに、仮想通貨の取引履歴を正確に記録し、納税の際に備えることも重要です。特に、取引の種類や時期によっては、税金の計算が複雑になることがありますので、日々の記録を怠らないようにしましょう。このように、仮想通貨の課税方式を理解し、適切に選ぶことで、税負担を最小限に抑えることが可能になります。

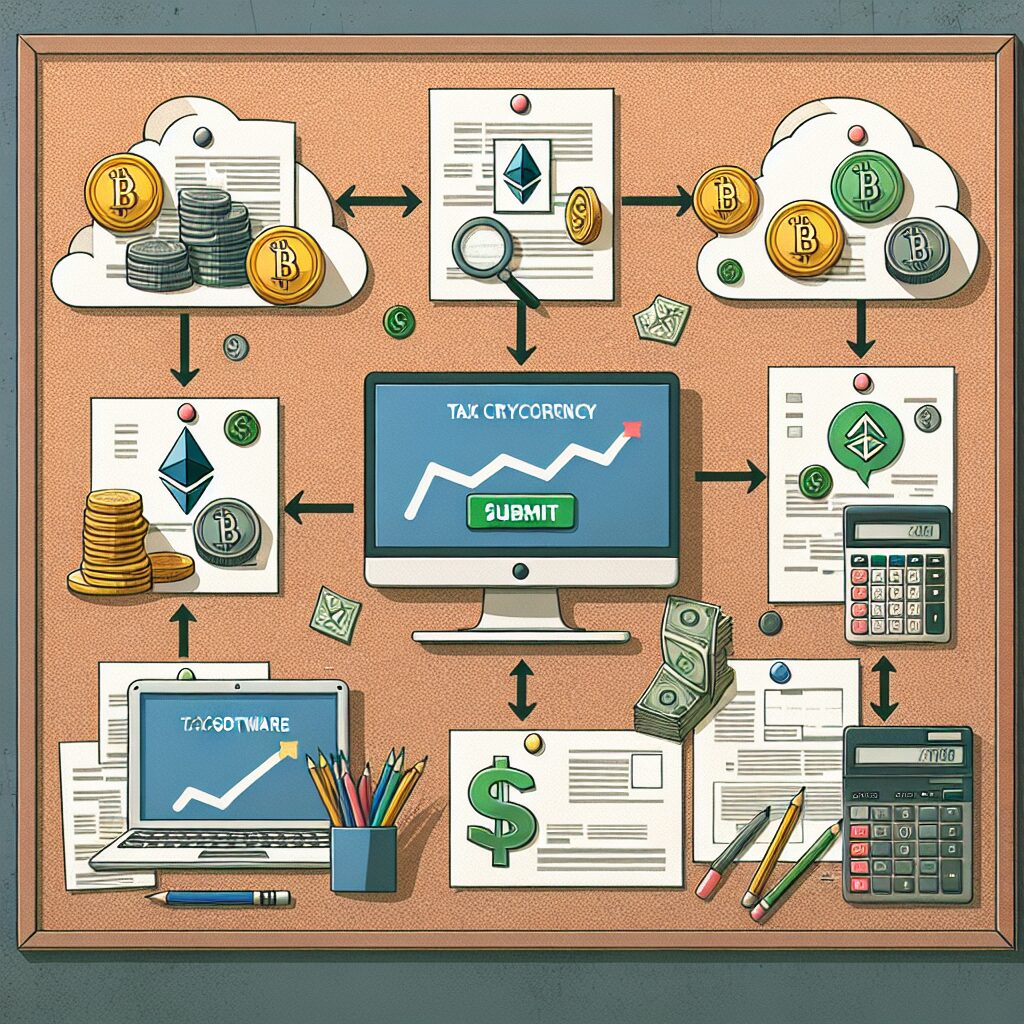

– 仮想通貨の確定申告方法

仮想通貨の確定申告方法について説明いたします。まず、仮想通貨の取引による利益は雑所得として扱われますので、確定申告が必要です。確定申告を行う際には、年間の所得を正確に計算することが重要です。仮想通貨取引の利益は、売却時の価格から購入時の価格を差し引いた金額で計算します。また、取引の際に発生した手数料も考慮に入れる必要があります。仮想通貨の取引が頻繁に行われる場合、記録を詳細に残しておくことが、確定申告をスムーズに行うための鍵となります。

次に、仮想通貨の取引に関連する書類の準備が必要です。取引所からの取引履歴をダウンロードし、年間の取引を一覧にまとめます。この一覧を基に、利益や損失を計算し、申告書に反映させます。確定申告書には、所得税の申告書と住民税の申告書が含まれますので、それぞれに正確な情報を記載してください。仮想通貨の取引による利益が20万円を超える場合は、確定申告が義務付けられていますので、注意が必要です。

また、仮想通貨の確定申告を行う際には、税理士に相談することも一つの選択肢です。特に、取引が複雑である場合や、税法に関する知識が不十分である場合には、専門家の助言を受けることで、正確な申告が可能となります。税理士に依頼する際には、取引履歴や関連資料を事前に整理しておくと、スムーズに進行します。最後に、確定申告の期限を守ることが重要です。毎年3月15日までに申告を完了させる必要がありますので、余裕を持って準備を進めることをお勧めします。仮想通貨の確定申告を正確に行うことで、後々のトラブルを避けることができ、安心して取引を続けることが可能です。

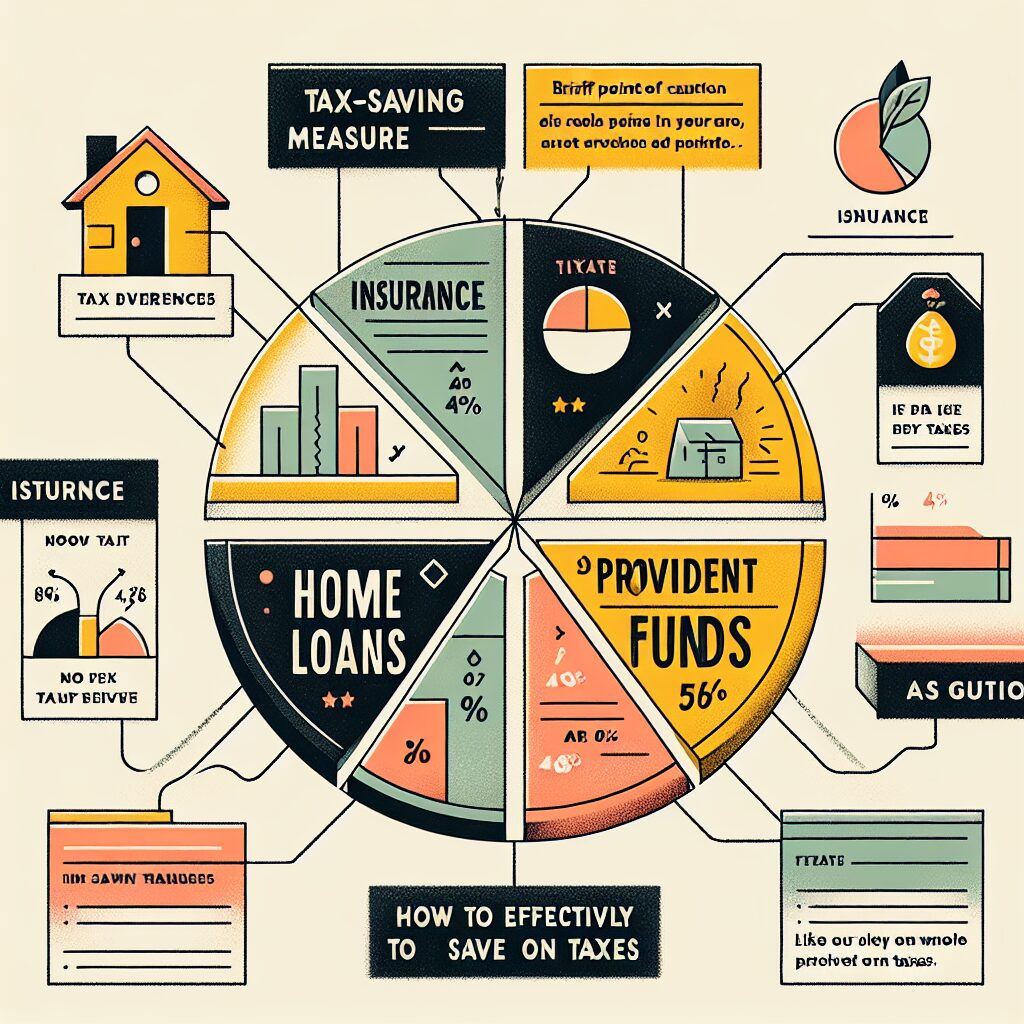

– 節税対策と注意点

仮想通貨の利益に関する節税対策と注意点について説明いたします。まず、仮想通貨の取引による利益は「雑所得」として扱われることが一般的です。このため、所得税の計算においては、他の所得と合算して課税されることになります。節税を考える際には、まず年間の取引履歴をしっかりと記録し、正確な利益を計算することが重要です。特に、損失が発生した場合には、その損失を他の所得と相殺することができないため、注意が必要です。

次に、仮想通貨に関連する経費を適切に計上することも大切です。例えば、取引にかかる手数料や、仮想通貨の管理に必要なソフトウェアの費用などは、経費として申告することが可能です。ただし、これらの経費を計上する際には、領収書や明細書をしっかりと保管し、必要に応じて税務署に提出できるようにしておくことが求められます。

また、仮想通貨の利益を分散させることも効果的な節税対策の一つです。例えば、複数の取引所を利用することで、年間の利益を分散させ、税負担を軽減することが可能です。ただし、取引所ごとに異なるルールや手数料が存在するため、それらを十分に理解した上で活用することが重要です。

最後に、仮想通貨に関する税制は頻繁に変わる可能性があるため、最新の情報を常にチェックすることが重要です。税理士などの専門家に相談することで、最新の法令に基づいた適切な対応をすることが可能です。仮想通貨の取引を行う際には、これらの節税対策と注意点をしっかりと把握し、適切な税務処理を行うことが大切です。