– 仮想通貨の損益通算とは

仮想通貨の損益通算とは、仮想通貨の取引によって発生した利益と損失を合算し、最終的な所得を計算する方法です。この手法を用いることで、仮想通貨取引の損失を他の所得と相殺し、課税所得を減少させることが可能になります。仮想通貨の損益通算は、日本の税制において特に重要な意味を持ちます。なぜなら、仮想通貨取引は雑所得として分類され、他の所得と合算することができないためです。しかし、損益通算を適用することで、仮想通貨取引による損失を他の雑所得と合算することが可能となり、結果として税負担を軽減することができます。損益通算を行う際には、まず年間を通じての仮想通貨取引の利益と損失を正確に記録することが求められます。これにより、正確な損益通算が可能となり、税務署への申告がスムーズに行えます。また、仮想通貨の損益通算を行う際には、税務署が求める書類や証拠を適切に準備することが重要です。これにより、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。仮想通貨の損益通算は、投資家にとって非常に有利な制度であり、適切に活用することで節税効果を最大限に引き出すことが可能です。仮想通貨取引を行う際には、この制度を十分に理解し、賢く利用することが求められます。

– 繰越控除の基本

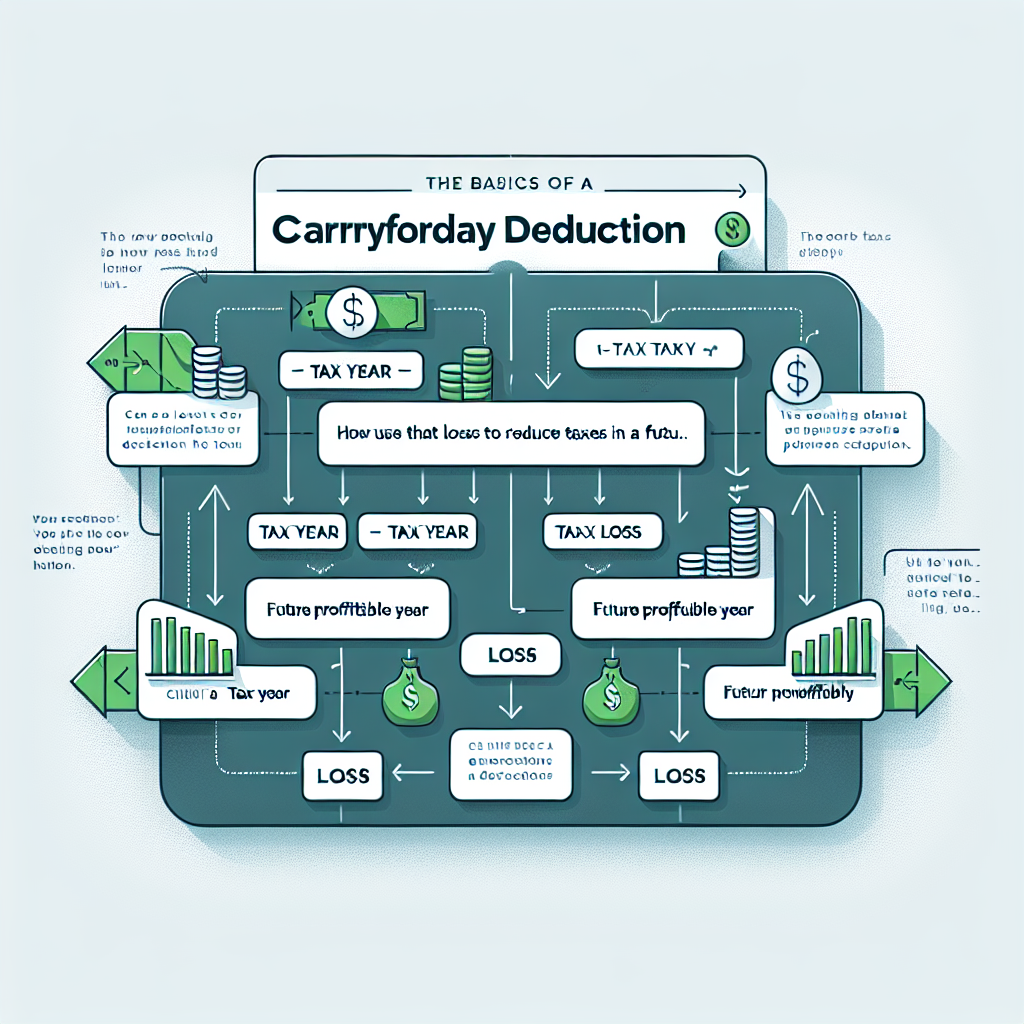

仮想通貨の損益通算において、繰越控除は非常に重要な概念です。繰越控除とは、ある年に発生した損失を翌年以降に繰り越して、将来の利益と相殺することで税負担を軽減する仕組みを指します。この制度を活用することで、損失が出た年の負担を軽減し、将来の利益を効率的に活用することが可能です。特に、仮想通貨取引においては、価格の変動が激しいため、ある年に大きな損失を被ることも少なくありません。そのような場合、繰越控除を適用することで、翌年以降の利益に対する課税を抑えることができます。

繰越控除の基本的な仕組みとしては、まずその年に発生した損失を確定申告で申告します。そして、その損失を翌年以降の利益と相殺することが可能です。ただし、繰越控除を適用するためには、税務署に対して適切な手続きを行う必要があります。具体的には、損失が発生した年に確定申告を行い、その際に繰越控除を受ける旨を申告することが求められます。これを怠ると、繰越控除を受ける権利を失う可能性があるため、注意が必要です。

また、繰越控除の適用期間には制限があります。通常、損失を繰り越せる期間は3年間とされています。したがって、損失が発生した年から3年以内に利益が出た場合にのみ、その利益と損失を相殺することができます。これにより、損失を効率的に活用し、税負担を軽減することが可能となります。繰越控除を上手に活用することで、仮想通貨取引におけるリスクを軽減し、長期的な投資戦略を立てる際の助けとなるでしょう。

– 雑所得としての仮想通貨

仮想通貨は、現在の日本の税制において雑所得として扱われています。これにより、仮想通貨の取引による利益は所得税の対象となり、他の所得と合算して課税されます。雑所得としての仮想通貨の扱いは、給与所得や事業所得とは異なり、必要経費を差し引いた後の純利益が課税対象となります。しかし、仮想通貨の取引にかかる経費や手数料などは、適切に計上することで所得の減少に寄与することができます。仮想通貨の取引を行う際には、取引履歴や経費の記録を正確に保管することが重要です。これにより、確定申告時に適切な所得計算が可能となり、税務署からの問い合わせにも迅速に対応できます。また、仮想通貨の利益が年間20万円を超える場合は、確定申告が必要となるため、注意が必要です。仮想通貨の取引は、利益が大きくなる可能性がある一方で、損失が発生するリスクも伴います。損失が発生した場合、他の雑所得と損益通算を行うことで、税負担を軽減することが可能です。仮想通貨の取引を行う際には、税務上のリスクを理解し、適切な対策を講じることが求められます。特に、仮想通貨の価格変動が激しい場合には、利益と損失の計算を正確に行うことが重要です。税務署の指導に従い、適切な税務処理を行うことで、将来的な税務リスクを回避することができます。仮想通貨の取引は、日々の市場の動向を注視し、適切なタイミングでの売買を心がけることが成功の鍵となります。

– 損益通算の具体例

損益通算の具体例について具体的に説明いたします。仮想通貨の取引によって生じた利益や損失は、他の所得と合算して計算することが可能です。例えば、ある年に仮想通貨の取引で100万円の利益を得た場合、その年の他の所得と合算して課税所得を計算します。一方で、同じ年に仮想通貨の取引で50万円の損失が発生した場合、この損失は利益から差し引くことができ、結果として課税所得は50万円となります。このように、損益通算を行うことで、課税対象となる所得を減少させることが可能です。ただし、損失を他の所得から差し引く際には、損益通算のルールに従う必要があります。具体的には、雑所得として計上する場合、他の雑所得と合算することが可能ですが、給与所得や事業所得とは通算できない点に注意が必要です。また、損失が利益を上回る場合、その超過分は繰越控除として翌年以降に繰り越して利用することができます。繰越控除を利用するためには、確定申告を行い、適切に損失を申告する必要があります。このように、損益通算を正しく行うことで、税負担を軽減することができ、資産管理においても重要な役割を果たします。仮想通貨の損益通算を行う際には、税法の規定を理解し、正確に申告することが重要です。

– 繰越控除の適用条件

繰越控除の適用条件について説明いたします。繰越控除とは、仮想通貨取引において発生した損失を翌年以降に繰り越し、他の所得と相殺することができる制度です。この制度を利用することで、損失を出した年の翌年以降で利益が出た場合、その利益に対する課税額を軽減することが可能です。しかし、繰越控除を適用するためにはいくつかの条件を満たす必要があります。まず、確定申告を行うことが必須です。確定申告を行わなければ、繰越控除を受けることはできません。また、繰越控除の対象となる損失は、雑所得として計上されている必要があります。つまり、仮想通貨取引による損失が雑所得として認識されていなければ、繰越控除の適用を受けることはできません。さらに、繰越控除は最大で3年間にわたって適用可能です。この期間を過ぎると、損失を繰り越すことはできなくなります。したがって、損失が発生した年から3年以内に利益を出すことが求められます。加えて、繰越控除を利用する際には、税務署からの指示に従い、必要な書類を正確に提出することが重要です。これにより、適切に繰越控除を受けることが可能となります。以上が、繰越控除の適用条件についての説明です。仮想通貨取引を行う際には、これらの条件を十分に理解し、適切な申告を行うことが重要です。

– 雑所得計算の注意点

仮想通貨の取引による利益は、基本的に雑所得として扱われますが、その計算にはいくつかの注意点があります。まず、仮想通貨の売却や交換による利益は、他の所得と合算して課税されるため、正確な計算が必要です。計算の際には、取得価額と売却価額の差額を正確に把握し、その差額が利益となります。また、仮想通貨の取得価額を計算する際には、取得時の市場価格を基にすることが一般的ですが、取得時の手数料も含めることができます。さらに、仮想通貨を他の仮想通貨に交換した場合も、交換時の市場価格を基に利益を計算しなければなりません。この際、交換による利益も雑所得として計上されますので、注意が必要です。また、仮想通貨の価格が変動するため、利益計算のタイミングも重要です。特に、年末に近づくと価格が大きく変動することがあるため、計算の際には最新の市場価格を確認することが望ましいです。さらに、仮想通貨の取引履歴をしっかりと記録し、必要に応じて税務署に提出できるように準備しておくことも重要です。これにより、後からの確認作業がスムーズになり、誤った申告を避けることができます。最後に、仮想通貨の利益に対する税金は、確定申告の際に正確に申告する必要があります。申告漏れや誤った計算があった場合、追徴課税の対象となることがあるため、十分な注意が必要です。仮想通貨の雑所得計算は複雑ですが、適切な手続きを行うことで、税務上のトラブルを避けることができます。