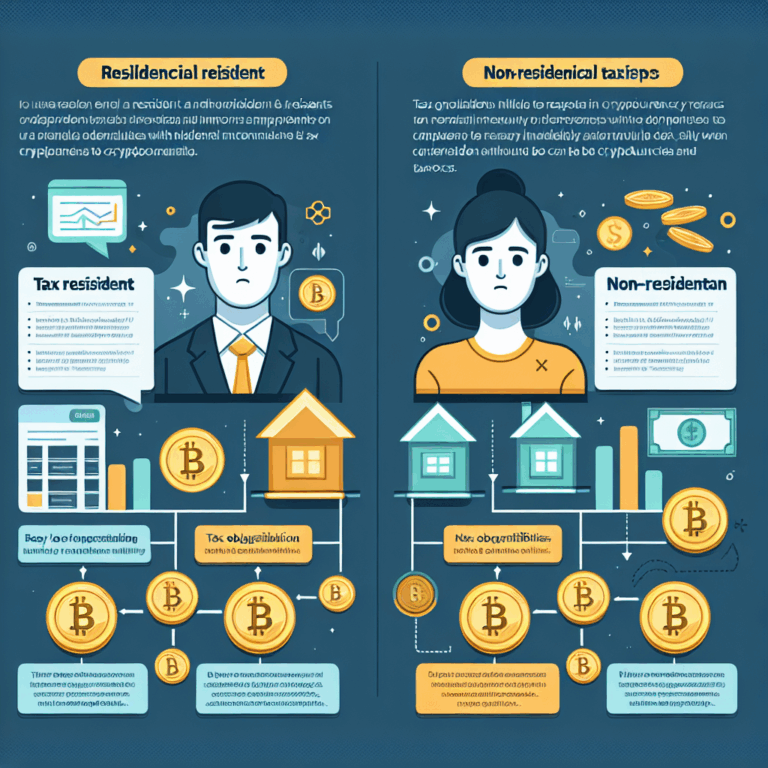

仮想通貨の税金の基本

仮想通貨の税金の基本について解説いたします。仮想通貨は、取引や保有によって利益が発生した場合、所得税の対象となります。所得税法では、仮想通貨の利益は雑所得として分類され、給与所得や事業所得とは異なる扱いを受けます。雑所得は総合課税の対象であり、他の所得と合算して税率が適用されます。仮想通貨の取引による利益は、売却時の価格と取得時の価格の差額で計算されますが、取得価格を計算する際には、平均法や移動平均法などの方法を用いることが一般的です。これにより、正確な利益計算が可能となり、税務署への申告が適切に行えます。また、仮想通貨を使用して商品やサービスを購入した場合も、その時点での時価を基に利益を計算しなければなりません。これにより、仮想通貨を用いた取引が税務上どのように扱われるのかを理解することが重要です。仮想通貨の取引を行う際には、取引記録をしっかりと保存し、必要に応じて税理士に相談することをお勧めいたします。特に、仮想通貨の価格変動が激しいため、取引のタイミングや金額を正確に把握することが、税金計算の際に非常に重要です。税務署からの問い合わせに対応するためにも、取引履歴や利益計算の根拠を明確にしておくことが求められます。さらに、仮想通貨の税金に関する法律や規制は頻繁に変更されることがありますので、最新の情報を常に確認することが大切です。税金の基本を理解し、適切な申告を行うことで、税務上のトラブルを未然に防ぐことができます。仮想通貨の取引を楽しむためにも、税金に関する知識を深め、安心して取引を続けられるよう心掛けましょう。

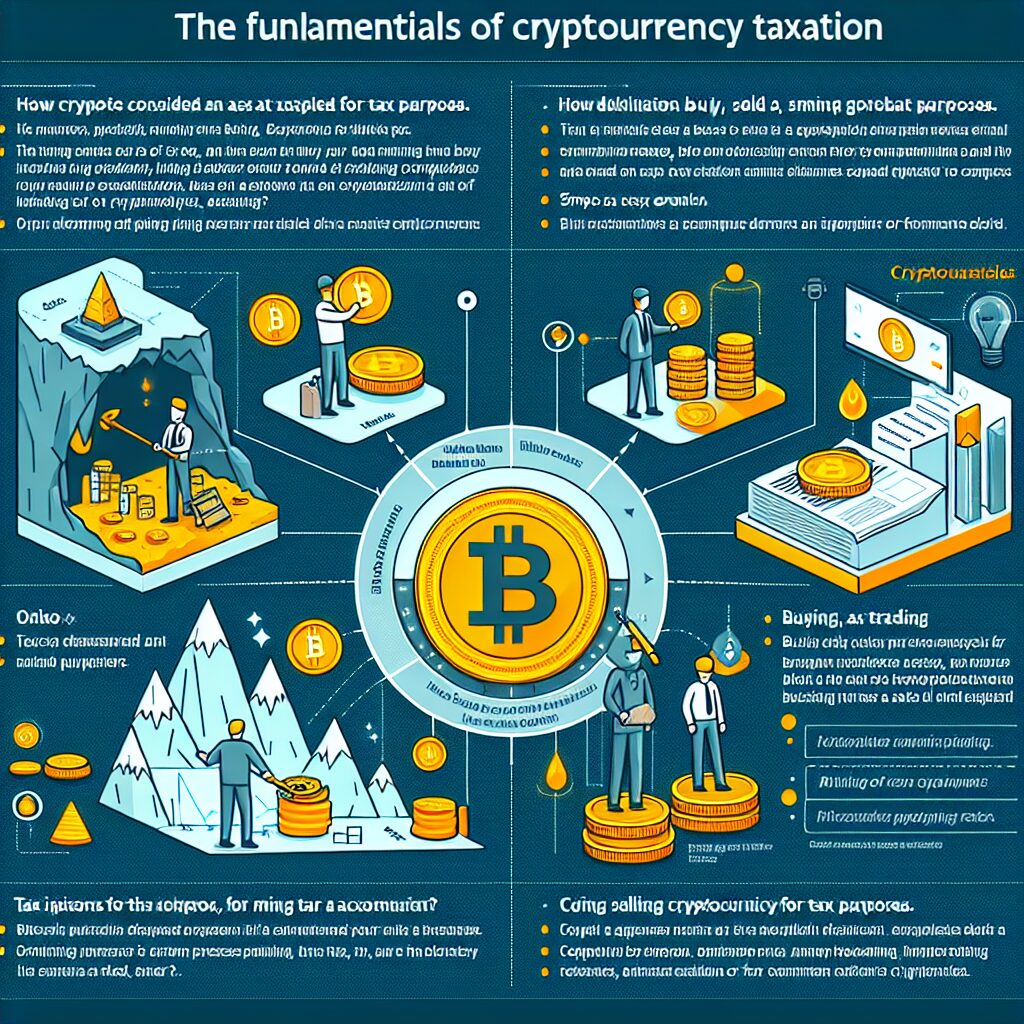

利益計算の方法

仮想通貨の利益計算の方法について詳しく説明いたします。まず、仮想通貨の利益を計算する際には、購入価格と売却価格の差額を基に計算します。この差額が利益となり、課税対象となるのです。具体的には、仮想通貨を購入した際の取得価格をまず確認し、その後、売却した際の価格との差額を計算します。この際、購入時の手数料や売却時の手数料も考慮に入れることが重要です。手数料は利益計算において控除できるため、正確な計算のためにはこれらの費用も正確に記録しておく必要があります。

また、仮想通貨の取引には、複数の取引所を利用することが一般的です。そのため、取引所ごとに異なる価格で取引が行われる場合があります。このような場合には、平均取得単価法や移動平均法などの計算方法を用いることが推奨されます。これにより、取得価格を平均化し、より正確な利益計算が可能になります。

さらに、仮想通貨の利益計算においては、取引履歴をしっかりと記録しておくことが大切です。特に、取引の日時、数量、価格、手数料などの詳細を正確に記録することで、後に税務署からの問い合わせがあった際にもスムーズに対応することができます。正確な記録を保つためには、取引履歴を定期的に確認し、必要に応じてエクセルや専用の会計ソフトを活用することをお勧めします。

最後に、仮想通貨の利益計算は非常に重要なプロセスであり、正確に行うことで税務上のトラブルを未然に防ぐことができます。特に、仮想通貨の取引量が多い場合や、複数の通貨を扱う場合には、専門家に相談することも一つの選択肢です。税理士や会計士に相談することで、より正確で効率的な利益計算が可能となり、安心して仮想通貨の取引を続けることができるでしょう。

確定申告の手順

仮想通貨の取引を行った場合、確定申告が必要になることがあります。確定申告の手順を理解しておくことは、後々のトラブルを避けるために非常に重要です。まず、仮想通貨の取引履歴を整理し、利益を計算することから始めます。この際、取引所の提供する取引履歴をダウンロードし、必要な情報を確認することが大切です。次に、計算した利益をもとに、課税所得を算出します。仮想通貨の利益は、雑所得として扱われるため、他の所得と合算して総所得金額を求めます。総所得金額が確定したら、所得税の計算を行います。所得税の計算方法は、税率に応じて異なるため、国税庁のホームページなどで最新の税率を確認することをお勧めします。次に、所得税の計算結果をもとに、確定申告書を作成します。確定申告書は、国税庁のe-Taxを利用することで、オンラインで作成・提出することができます。e-Taxを利用する際は、事前にマイナンバーカードやICカードリーダーライターを準備しておくとスムーズに手続きが進みます。最後に、作成した確定申告書を提出し、必要に応じて納税を行います。納税は、銀行窓口やコンビニエンスストア、インターネットバンキングなど、さまざまな方法で行うことができます。確定申告の期限を過ぎると、延滞税や加算税が発生する可能性があるため、期限内に手続きを完了させることが重要です。仮想通貨の取引における確定申告は、複雑な部分もありますが、正確な情報をもとに手続きを進めることで、スムーズに完了させることができるでしょう。

税金対策と節税方法

仮想通貨に関する税金対策と節税方法についてお話しします。仮想通貨の取引によって得られる利益は、所得税の対象となりますので、適切な対策を講じることが重要です。まず、仮想通貨の取引履歴を正確に記録することが大切です。取引所の提供する取引履歴を定期的にダウンロードし、エクセルなどで整理することをお勧めします。次に、必要経費をしっかりと計上することが節税のポイントです。仮想通貨の取引に関連する手数料やパソコン、インターネット料金などは経費として認められる場合がありますので、領収書を保存しておくと良いでしょう。また、仮想通貨の損失が発生した場合、その損失を他の所得と相殺することができる損益通算という制度があります。この制度を活用することで、翌年以降の税負担を軽減することが可能です。さらに、確定申告の際には、税理士に相談することも有効です。税理士は最新の税法に精通しており、最適な節税方法を提案してくれるでしょう。仮想通貨の税金対策を適切に行うことで、安心して取引を続けることができ、将来的な資産形成にも繋がります。最後に、税法は頻繁に改正されるため、常に最新の情報をチェックすることが重要です。税務署のホームページや信頼できる税務関連のニュースサイトを定期的に確認し、法改正に対応した対策を講じることが必要です。仮想通貨の税金対策をしっかりと行い、安心して投資活動を行いましょう。

よくあるトラブルと解決策

仮想通貨の税金に関するよくあるトラブルとその解決策についてご説明いたします。まず、仮想通貨の取引履歴の記録が不十分であることが多く、これが後々の利益計算や確定申告において問題を引き起こします。取引履歴は取引所の提供するデータを定期的にダウンロードし、バックアップを取ることが重要です。また、取引所が閉鎖された場合やデータが消失した場合に備えて、外部のサービスやツールを利用して履歴を管理することをお勧めします。次に、利益計算において必要な情報が不足しているケースが見受けられます。特に、複数の取引所を利用している方は、各取引所のデータを統合する際に計算ミスが発生しやすいため、慎重に確認する必要があります。利益計算の精度を高めるために、専用の会計ソフトや税理士のサポートを受けることも有効な手段です。さらに、仮想通貨の税金対策として、損失を計上する方法がありますが、損失の計上には特定の条件があり、適切な手続きが求められます。損失を翌年以降に繰り越すことができる場合もありますので、税務署のガイドラインを確認し、必要な書類を準備することが必要です。最後に、法改正に伴う税制の変更に注意を払うことが重要です。仮想通貨に関する法律は頻繁に改正されることがあり、最新の情報を常に把握しておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。公式な情報源や信頼できるニュースサイトを活用し、必要に応じて専門家に相談することをお勧めいたします。これらの対策を講じることで、仮想通貨の税金に関するトラブルを効果的に回避し、安心して取引を続けることができるでしょう。

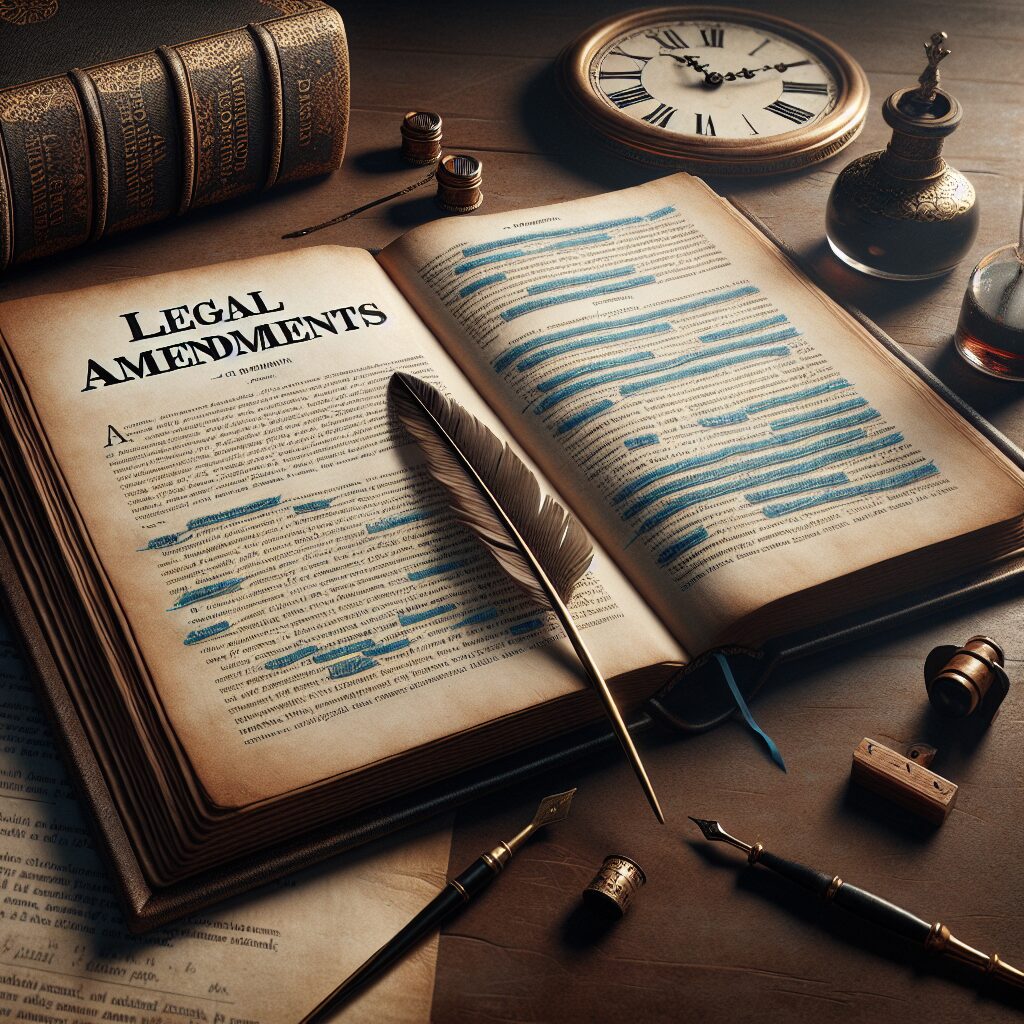

最新の法改正情報

仮想通貨の税金に関する最新の法改正情報についてお伝えします。仮想通貨の取引が増えるにつれて、税制も頻繁に見直されています。最新の法改正では、特に個人投資家に影響を与える変更点が多く見られます。まず、仮想通貨の取引による利益は、雑所得として課税されることが一般的です。しかし、法改正により、特定の条件を満たす場合には、より有利な税率が適用されることがあります。例えば、長期間の保有による利益には、一定の税率軽減が検討されているという情報もあります。さらに、仮想通貨を利用した新しい金融商品やサービスが登場することで、税制もそれに対応した形で改正されています。これにより、仮想通貨を利用した取引の透明性が向上し、税務申告の際の手続きが簡素化されることが期待されています。また、仮想通貨の損失を他の所得と相殺できる制度も導入される可能性があります。これにより、投資家はより柔軟に資産を管理できるようになるでしょう。最後に、法改正の詳細については、国税庁の公式ウェブサイトや専門家のアドバイスを参考にすることが重要です。これにより、最新の情報を常に把握し、適切な税務処理を行うことができるでしょう。仮想通貨の世界は急速に進化しており、その変化に対応するためには、常に最新の情報を入手し続けることが求められます。