– 最近のハッキング事件の概要

最近のハッキング事件の概要についてお伝えいたします。近年、サイバー攻撃はますます巧妙化しており、企業や個人に深刻な影響を与えています。特に、金融機関や医療機関が標的となるケースが増えており、個人情報の流出やシステムの停止といった被害が報告されています。これらの事件は、攻撃者が高度な技術を駆使して、セキュリティの脆弱性を巧みに突くことによって引き起こされています。たとえば、フィッシング詐欺やランサムウェア攻撃が頻発しており、多くの企業が多大な損失を被っています。

また、最近ではサプライチェーン攻撃が注目を集めています。これは、企業の取引先やパートナー企業を経由して攻撃を仕掛ける手法で、被害の範囲が広がりやすいという特徴があります。このような手口を用いることで、攻撃者はターゲット企業のネットワークに侵入しやすくなり、情報の窃取やシステムの破壊を行うことが可能になります。さらに、IoTデバイスの普及に伴い、これらのデバイスを狙った攻撃も増加しています。IoTデバイスは多くの場合、セキュリティ対策が不十分であるため、攻撃者にとって格好の標的となっています。

これらの事件を受けて、企業や個人はセキュリティ対策の強化を迫られています。具体的には、従業員へのセキュリティ教育の徹底や、最新のセキュリティソフトウェアの導入が求められています。また、定期的なシステムのアップデートや、バックアップの確保も重要です。今後もサイバー攻撃の手口は進化し続けることが予想されるため、常に最新の情報を収集し、適切な対策を講じることが求められます。

– 重要なセキュリティ脆弱性

本記事では、最近の重要なセキュリティ脆弱性について詳しく解説いたします。サイバーセキュリティの分野では、新たな脆弱性が日々発見されており、これらの脆弱性は企業や個人にとって大きなリスクとなります。特に、ゼロデイ脆弱性と呼ばれる、発見されたばかりで対策が未整備のものは、非常に危険です。これらの脆弱性を悪用した攻撃は、企業の機密情報を盗むだけでなく、システム全体を停止させることさえあります。

最近では、IoTデバイスに関する脆弱性が多く報告されています。これらのデバイスは、日常生活に深く浸透しており、セキュリティが十分でない場合、攻撃者にとって格好の標的となります。特に、スマートホームデバイスやウェアラブルデバイスは、個人情報を多く取り扱うため、脆弱性が発見された際には迅速な対応が求められます。

また、クラウドサービスにおける脆弱性も注目されています。クラウドサービスは、企業のデータ管理において欠かせない存在ですが、脆弱性が発見されると、膨大な量のデータが流出する可能性があります。特に、認証システムの脆弱性は、外部からの不正アクセスを許してしまうため、企業は定期的なセキュリティチェックを実施することが重要です。

さらに、ソフトウェアのアップデートを怠ることも、脆弱性を放置することにつながります。ソフトウェア開発者は、脆弱性を修正するためのパッチを提供しますが、利用者がこれを適用しないと、攻撃のリスクが高まります。企業は、全てのシステムに最新のパッチを適用し、脆弱性を常に監視する体制を整える必要があります。

最後に、重要なことは、セキュリティ意識を高めることです。企業だけでなく、個人も日常的にセキュリティに関する情報を収集し、適切な防御策を講じることが求められます。セキュリティ脆弱性は、常に進化し続ける脅威であり、これに対抗するためには、継続的な学習と対策が不可欠です。

– 企業への影響と対応策

企業への影響と対応策について考える際、まずはハッキング事件がどのように企業に影響を与えるかを理解することが重要です。最近のハッキング事件では、多くの企業が顧客情報の漏洩や業務の停止といった深刻な被害を受けており、これにより企業の信頼性やブランドイメージが大きく損なわれることがあります。特に、顧客情報が漏洩した場合、個人情報保護法に基づく罰則や賠償責任が発生する可能性があり、企業にとっては大きな財務的負担となります。このようなリスクを回避するために、企業は日頃からセキュリティ対策を強化する必要があります。具体的には、最新のセキュリティ技術を導入し、システムの脆弱性を定期的にチェックすることが求められます。また、社員に対してもセキュリティ意識を高めるための教育やトレーニングを行うことが重要です。さらに、万が一の事態に備えて、迅速に対応できる体制を整えておくことも欠かせません。これにより、被害を最小限に抑えることができ、企業の信頼を守ることが可能となります。加えて、外部の専門機関と連携して、最新のサイバーセキュリティ情報を共有することも効果的です。これにより、常に最新の脅威に対応できる体制を維持することができます。企業がこうした対策を講じることで、ハッキングによる被害を未然に防ぎ、持続的な成長を実現することができるのです。

– 政府の対策と規制の動向

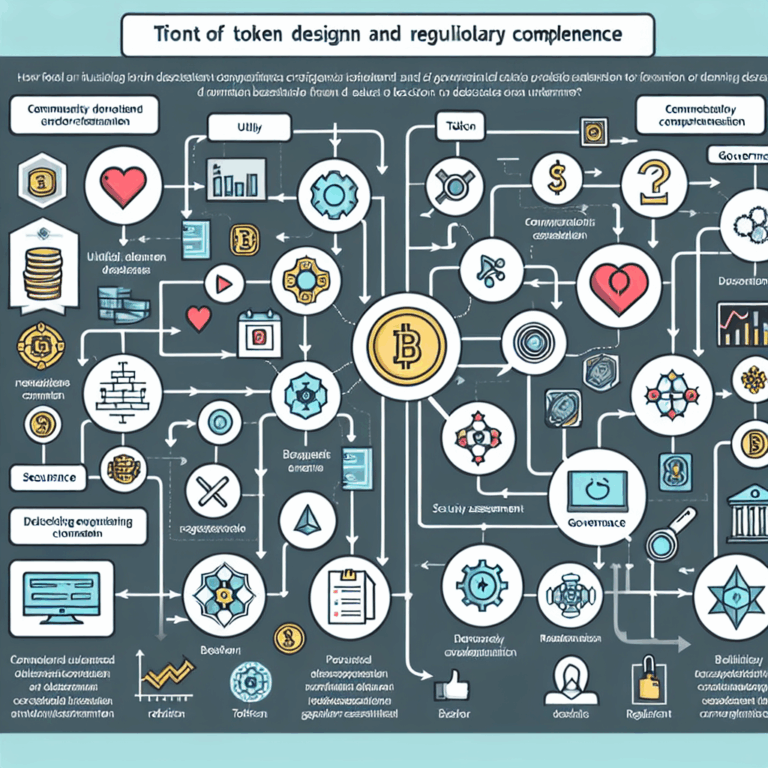

政府の対策と規制の動向について、近年、サイバーセキュリティの重要性が増す中、政府は多くの新しい政策と規制を導入しています。これにより、企業や個人が直面するハッキングの脅威に対抗するための基盤が整えられています。特に、情報通信技術の進化に伴い、サイバー攻撃の手法も高度化しているため、政府はこれに対応するための法整備を急いでいます。最近では、サイバーセキュリティ基本法の改正が行われ、企業に対するセキュリティ対策の義務が強化されました。この法律の改正により、企業はより厳格なセキュリティ基準を満たすことが求められ、違反した場合の罰則も厳しくなっています。また、政府は国際的なサイバーセキュリティ協力体制の強化にも力を入れています。これにより、他国との情報共有や共同対策が進み、グローバルなサイバー脅威に対する防御力が向上しています。さらに、政府はサイバーセキュリティに関する教育や啓発活動を推進し、国民全体の意識向上を図っています。これらの施策により、個人や企業がサイバー攻撃に対してより効果的に対応できる環境が整いつつあります。政府の取り組みは今後も続くと予想され、サイバーセキュリティの分野においては、さらなる法改正や新しい規制の導入が見込まれています。これにより、社会全体のセキュリティレベルが向上し、安心してデジタル社会を享受できるようになることが期待されています。

– 個人が取るべき防御策

個人がサイバー攻撃から身を守るためには、いくつかの基本的な防御策を講じることが重要です。まず第一に、パスワードの管理は非常に大切です。複雑で予測しにくいパスワードを設定し、異なるサービスごとに異なるパスワードを使用することをお勧めします。さらに、二要素認証を有効にすることで、アカウントのセキュリティを強化できます。次に、ソフトウェアの更新を定期的に行うことも重要です。最新のセキュリティパッチを適用することで、既知の脆弱性を悪用されるリスクを低減できます。加えて、フィッシングメールや不審なリンクには注意を払い、信頼できる送信元からのメールであっても慎重に確認することが必要です。また、公共のWi-Fiを利用する際には、VPNを使用して通信を暗号化することが推奨されます。これにより、第三者によるデータの盗聴を防ぐことができます。さらに、個人情報の取り扱いには細心の注意を払い、SNSなどでの情報公開には慎重になるべきです。最後に、サイバーセキュリティに関する最新の情報を常に学び続けることが、自身の防御力を高める鍵となります。これらの対策を講じることで、個人はサイバー攻撃から自身を守ることが可能になります。

– 今後のサイバーセキュリティの展望

今後のサイバーセキュリティの展望について考えますと、技術の進化に伴い、サイバー攻撃の手法も高度化し続けることが予想されます。特に、AIや機械学習を活用した攻撃が増加する可能性が高く、これに対抗するための新しいセキュリティ技術の開発が急務であると考えられます。また、5GやIoTの普及により、ネットワークに接続されるデバイスの数が爆発的に増加することが見込まれますが、これによりセキュリティリスクも同時に増大するため、包括的なセキュリティ戦略が必要です。企業や政府は、これらの新しい脅威に迅速に対応するための体制を整備し、サイバーセキュリティの専門家を育成することが重要です。さらに、国際的な協力体制を強化し、情報共有や共同研究を進めることで、グローバルな視点でのサイバーセキュリティ強化が求められます。個人においても、基本的なセキュリティ対策を徹底することが重要であり、定期的なパスワード変更やソフトウェアのアップデートを怠らないようにするべきです。教育機関においても、サイバーセキュリティに関する教育を充実させ、次世代の人材育成に努めることが未来の安全を確保する鍵となります。技術の進化とともに、サイバーセキュリティの重要性はますます増しており、社会全体での取り組みが必要不可欠です。